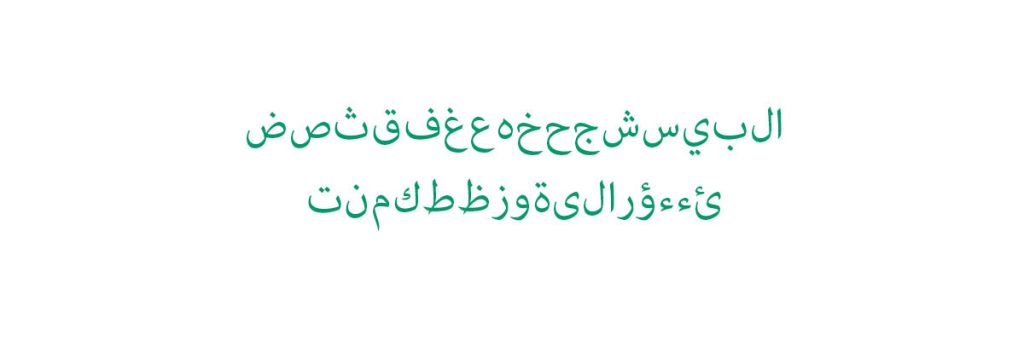

Das mit dem Alphabet klappt nun schon ganz gut … aber je weiter ich in der Tiefe stochere, desto mehr Fragen kommen auf. Von den „normalen“ Buchstaben nämlich einmal abgesehen, gibt es noch ein paar Zeichen, die es ziemlich in sich haben.

Tāʾ marbūṭa

Da wäre zum Beispiel das Tāʾ marbūṭa, ein Zusatzzeichen – kein Buchstabe wohlgemerkt. Es wird nur am Wortende benutzt und sieht wie das „Ha“ aus, allerdings mit den zwei Punkten vom Buchstaben „Ta“ drüber: ة (alleinstehend), ـة (in verbundener Form). Ihm geht immer ein kurzes a (Fatha َ ) voraus. Muss man halt wissen als Anfänger, denn die Vokale werden, wie schon letztens erwähnt, nicht angezeigt.

Alif Maqsura

Oder das Alif Maqsura, noch so ein Zusatzzeichen. Es steht für ein auslautendes [aː]. Das Alif Maqsura wird wie das Ya ي geschrieben, aber ohne Punkte (ى) und nur am Wortende verwendet. Und eine weitere Besonderheit: Vor Endungen (Suffixen) verwandelt sich das ى meist in ein gewöhnliches ا (Alif).

Alif Madda

Wenn zwei Alifs im selben Wort aufeinanderfolgen, wird nur ein Alif geschrieben – mit einem Zeichen obendrauf, das sich Madda ~ nennt: آ

Schadda

Mit dem Schadda werden Buchstaben am Wortanfang oder in der Wortmitte verdoppelt. Das Schadda sieht aus wie ein halbes س (oder auch deutsches w in Schreibschrift) und wird direkt über den Buchstaben geschrieben, z.B. دَرَّسَ

Sukūn

Das Sukūn zeigt die Vokallosigkeit eines Konsonanten an. Es wird als kleiner Kreis geschrieben und über den entsprechenden Konsonanten gesetzt, z.B. أخت

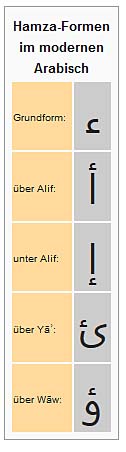

Hamza

Hier haben wir es eigentlich gar nicht mit einem bescheidenen Zusatzzeichen zu tun, sondern mit einem waschechten Konsonanten in verschiedenen Erscheinungsformen – nachfolgend stark vereinfacht zusammengefasst:

Am Anfang eines Wortes steht Hamza über oder unter einem Alif (je nachdem, ob es sich um ein kurzes a – Fatha َ , ein kurzes u – Damma ُ oder ein kurzes i – Kasra ِ handelt), jedoch wird auf das Setzen des Hamzas oft verzichtet.

Wie Hamza in der Wortmitte aussieht, bestimmen die beiden Laute, die das Hamza umgeben. Allerdings wird der Laut vor dem Hamza ignoriert, wenn es sich um einen Langvokal oder Diphthong handelt.

Wenn Hamza am Wortende einem Kurzvokal folgt, ist dieser für die Schreibung des Hamza entscheidend. Nach einem Langvokal, Diphthong oder unvokalisierten Konsonanten wird Hamza ohne Träger geschrieben. Es steht selbstständig auf der Grundlinie. Sobald ein Hamza auf einem Ya ي sitzt, fallen die zwei Punkte des Ya weg: ى. Man kann aber in diesem Fall auch Hamza und das punktelose Yā als zwei Buchstaben schreiben, z.B قارىء